映像の構成について

“実話怪談”のテイスト

物語よりも「何が起きたのか(何を見せるのか)」

SNS動画との親和性

全貌の分からない部分にリアリティがありそれこそが身近に感じられる怖さではないか

僕が最初にコワゾーでやりたいと思っていたのが実話怪談のテイストです。実話怪談って物語というよりも「こんなことがあった」「こんなものを見た」というような「ただ遭遇するだけ」というお話が多いんですよ。なぜそれが怖いかというと、本当に怪奇現象に遭遇したときってその怪奇現象の正体や幽霊がなぜ幽霊になったのかなどの事情が分からないまま終わるはずなんです。そういった全貌の分からない、得体の知れない部分にリアリティがあって、それこそが身近に感じられる怖さなんじゃないかなと。そんな映像をSNSの動画で作れないだろうかと考えていました。

また、一方でSNSには実際に起きた事件や事故等の“目撃動画”が多く、その文脈をうまく掛け合わせることで僕のやりたかった実話怪談テイストの動画にうまくマッチできるんじゃないか、視聴者に恐怖の追体験をしてもらえるんじゃないかというのが、コワゾーのホラーに対する考え方になっています。

恐怖体験POVドラマの主人公像

特殊な個性を持たせない

生感のあるセリフ

誰にでも起こり得ることを狙いたいしどこにでもいる誰かを主人公にしたい

もうひとつ、我々のホラーにおける別軸の考え方に「主人公はどうあるべきか?」という部分があります。これについては、主人公に特殊な個性を持たせないことが大事だと考えています。例えば、お医者さんや火葬場で働いている人を主人公にすれば、いかにもホラーな場面に遭遇しそうな存在だからこそ話を作りやすいですよね。映画などの場合は、そういった主人公に対して共感できるポイントを入れ込む時間があるのでいいんですが、1分程度のショートドラマの場合、その時間がないため大半の視聴者は「自分のことじゃない」と感じてしまうんです。なので、やはり誰にでも起こり得ることを狙いたいし、どこにでもいる誰かを主人公にしたいんです。言い方を悪くすれば無個性ですが、それが非常に大事な要素だと考えています。また、POVでは顔が見えないため、主人公が何を考えているのかは基本的に視聴者には分からないんですよね。だからこそ、特殊な個性を持たせてしまうことで視聴者の混乱を生む可能性があるため、主人公にドラマを持たせすぎないよう徹底しています。

一方、セリフに関しては”嘘っぽいセリフ”を言わせないようにしています。本当に恐怖体験をしたときって、「え?」とか「やばいやばい!」くらいの言葉しか出ないんですよ。そんなに流暢な言葉は咄嗟に出ないはずなので、とにかく語彙力をなくしていくようにしています。その辺りのリアリティを大事にしないと恐怖に繋がらないというのはずっと思っているところですね。

臨場感の出し方や現場での撮影・演出方法

臨場感≒生感を作るために

【記録映像】

・素人感を意識。

・あえて“キレイ”や“オシャレ”ではない映像にする。

・ちょっと低画質くらいがちょうどいい。

・「一般の人が撮った映像」に擬態してリアル感を強化。

・30コマで撮影。(24コマや60コマで撮らない)

まず、記録フォーマットについては素人感を意識しています。基本的にSNS動画を上げる人はキレイなものやおしゃれなものを撮りたいと思うんですよ。対して、事件・事故等の目撃動画などは急に回した記録の映像でしかなく、そういったものをキレイな照明や24コマで撮ったりはしないですよね。一般の人が撮った映像は大体が30コマで、高画質すぎず、被写界深度もそこまで浅くしないくらいがちょうどいいのかなと。キレイに撮ってしまうとどうしても創作感が強くなり過ぎてしまうんです。

【カメラ・レンズ】

Insta360 Ace Pro

アクションカムはInsta360 Ace Pro、GoProなどを使用。

カメラ

・アクションカム or iPhoneで撮影することが多い。案件によってはFX3なども使用。

・iPhoneの場合はFilmic Pro、Blackmagic Cameraなどのカメラアプリを使用。

レンズ

・20mm前後を主に使用。

・広角にしないと人物が収まりづらい。

・ジャンプスケアなら25mmくらいがちょうどいい。

【照明】

・生感を重視してあえて使わないことが多い。

・暗いところは補助的に照らして視認性を上げる。

Ulanzi VL-81 LEDビデオライト

基本的に部屋の照明や自然光を使って撮影をすることが多いが、場合によっては左画像のような手のひらサイズのミニLEDを補助的に使用することも。

【録音】

・カメラ内蔵マイクを多用。指向性があまりないほうがいい。

・最近はピンマイクも導入。特に主人公(POV主)の声に便利。

RODE Wireless PRO

マイクとの距離がある演技をしなければならない場合はピンマイクを導入。基本的には指向性のない、広く音を拾えるタイプのカメラ内蔵マイクを使用している。

【演技】

・初期の頃は自然なセリフを徹底。

・プロットは作るが脚本は作らない。

・緊張感のための間(ま)を重視。

・幽霊は「中学生の自分が感心できるかどうか」が基準。

演技に関しては、プロットは作るけれど脚本は作らないようにしています。なので、アドリブで俳優部さんにやってもらっていることもかなり多いです。また、緊張感を作るための間(ま)「を重視しているため、「カメラがこっちに向き終わったら、1.2秒後に『えっ』と言ってください」など、できるだけ細かく指示を出すようにしています。怪奇現象や何かしらの違和感に気づいたタイミングをとても大事にしているので、早過ぎても遅過ぎてもダメなんですよね。そのタイミングにとてもこだわっているため、何度もテイクを重ねてしまいます。

幽霊に関しては、中学生の頃の自分が感心できるかどうかを基準にしています。僕は中高生の頃からホラー映画をたくさん見ていたため、ホラーに触れていた多感な年頃の自分がいたわけです。だからこそ、「その頃の自分が怖がらないようじゃ、この動画に対して誰からも何の反響もないだろうな」と勝手に思っている節があります。

【カメラワーク】

・基本は主人公役の顔の前にカメラを構える。

・ヘルメットスタイルは厳しい。

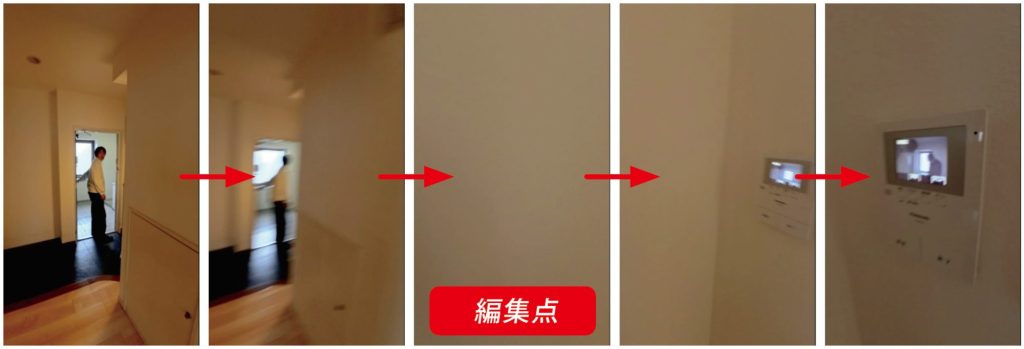

・カット尻のパンとカット頭のパンで繋ぐ(編集点を作る)というカメラワークが一番多い。

基本的には、主人公役の顔の前にカメラを構えるようにしています。なので、監督が主人公の場合は僕の前にカメラがありますし、別の方が主人公の場合はその人の前に大体カメラを置きますね。これは単純に主人公の声を大きく録音したいのと、相手役の俳優さんがそのほうがやりやすいからです。ちなみに、ヘルメットにカメラをつける撮り方もありますが、コワゾーの場合は勢いよく振り向いたりするシーンが多く、首を痛めてしまうと思ったのでその方法は辞めました。

また、メイキング映像を見ていただくと分かりやすいんですが、カット尻のパンとカット頭のパンを繋いで、人が瞬間移動したように出現したり、消えたりといった映像を、カットを繋ぐことで演出することも多いです。

「眼球POVホラー」を例にした制作の解説

実制作におけるコワゾーの特徴:撮影編

視界・画角の狭さを活かせるのが縦動画の利点

縦長動画の利点として、パンしたときに横長よりも編集点を作りやすい点があります。横長のほうが画面幅が広い分、例えば中央部分はうまく繋がっていても端っこの木の高さがズレてしまったりなど、繋げなければいけない映像の範囲が広くなるんですよね。縦長だと画角が狭い分、パンで繋ぐチャンスが多くなります。

また、縦動画は視界が狭い分、幽霊を横長よりも攻めた配置にできるのも利点です。横長だと画面が広いのでカメラがあまり近づけないですが、縦長の場合は本当にすぐ横に幽霊がいても画角から映らないように工夫することができます。加えて、視界が狭いことで画面外への不安を作りやすいという点も挙げられますね。

過去に制作した作品の撮影方法

『※14秒目に注目!』

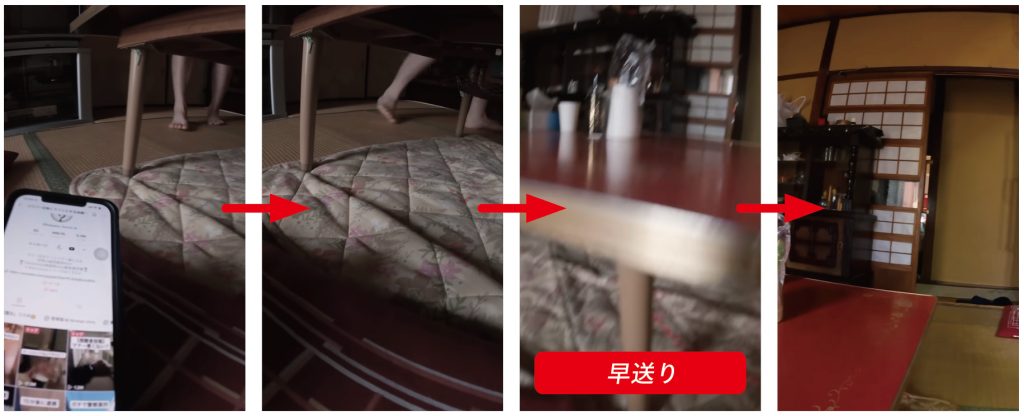

幽霊の足が映り、カメラが追うものの幽霊の姿はないという映像。一見、カットを繋いでいるように見えるが、足が見えてから幽霊が捌けるまで待ってからカメラをパンしており、後ほど編集で早送りしている。

『この日の失敗をずっと後悔してる』

包帯が画面を覆う瞬間で編集点を作り別カットに繋いでいる。よく見ると前半は女性の頭部だが、後半は男性の頭部に入れ替わっている。編集点に女性のセリフを跨がせることで視聴者の意識を意図的に逸らしている。

『エレベーターでの体験談』

幽霊の手が映ったあとカメラが振り向く際に、幽霊役の秦さんにしゃがんでもらっている。さらに、カメラマンと一緒に幽霊がエレベーターから出ることで画角に映らないよう工夫している。カットは繋いでおらず、アナログな方法で撮影された。

実制作におけるコワゾーの特徴:編集編

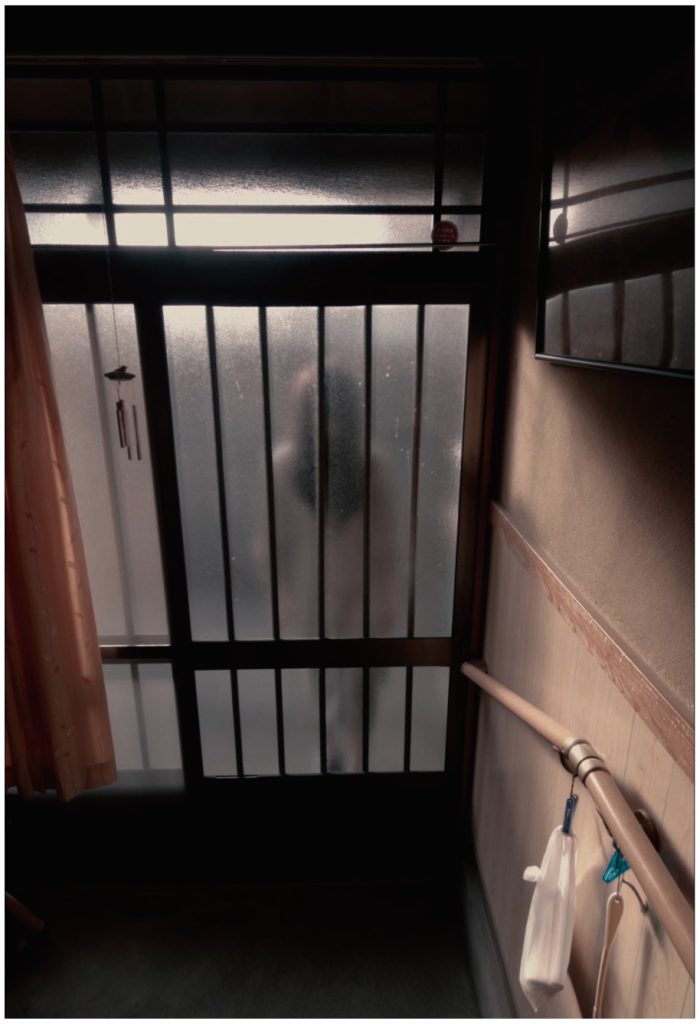

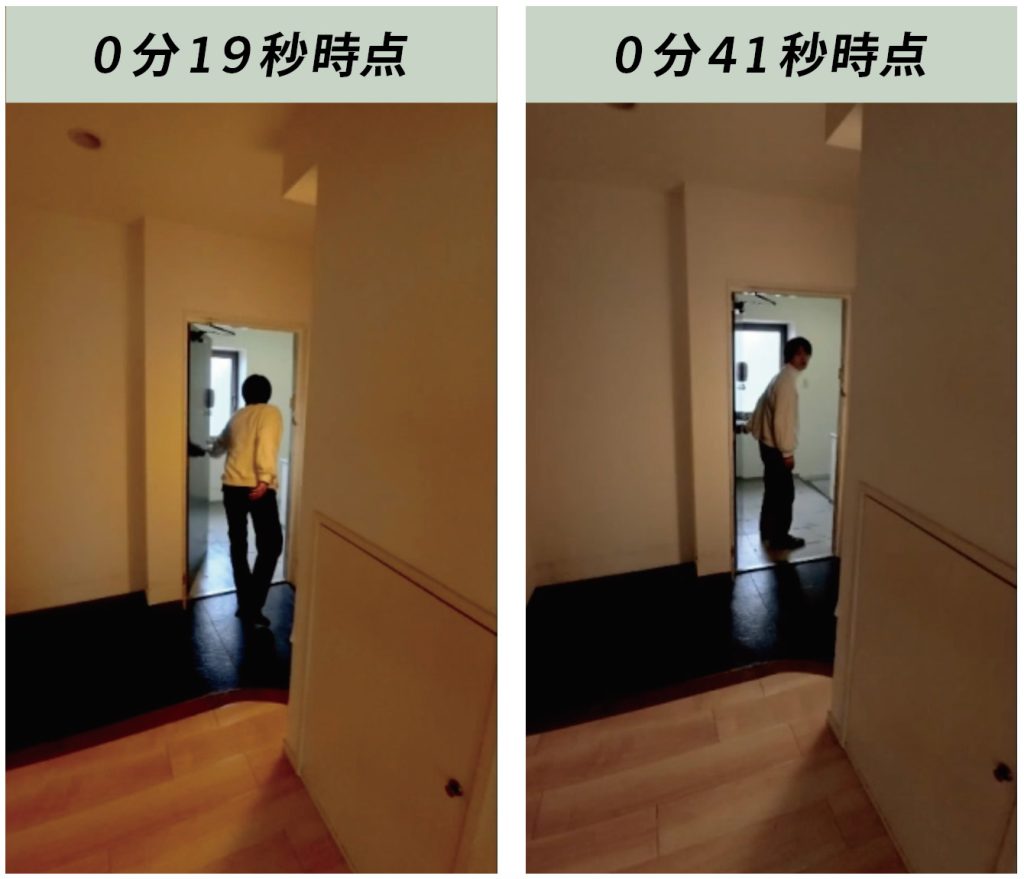

解説作品: 『この人どうやってピンポンしてんの?』

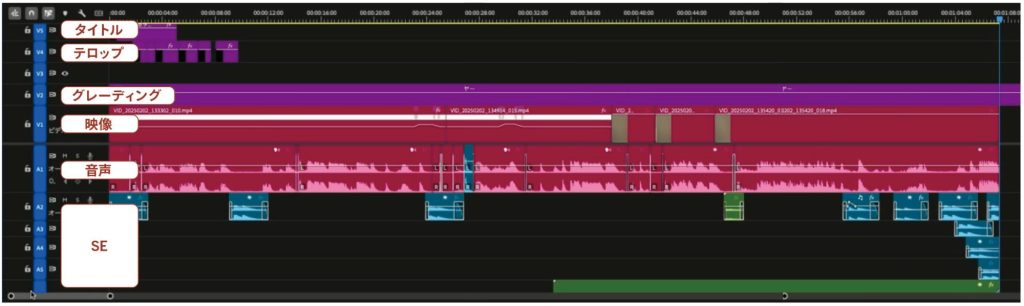

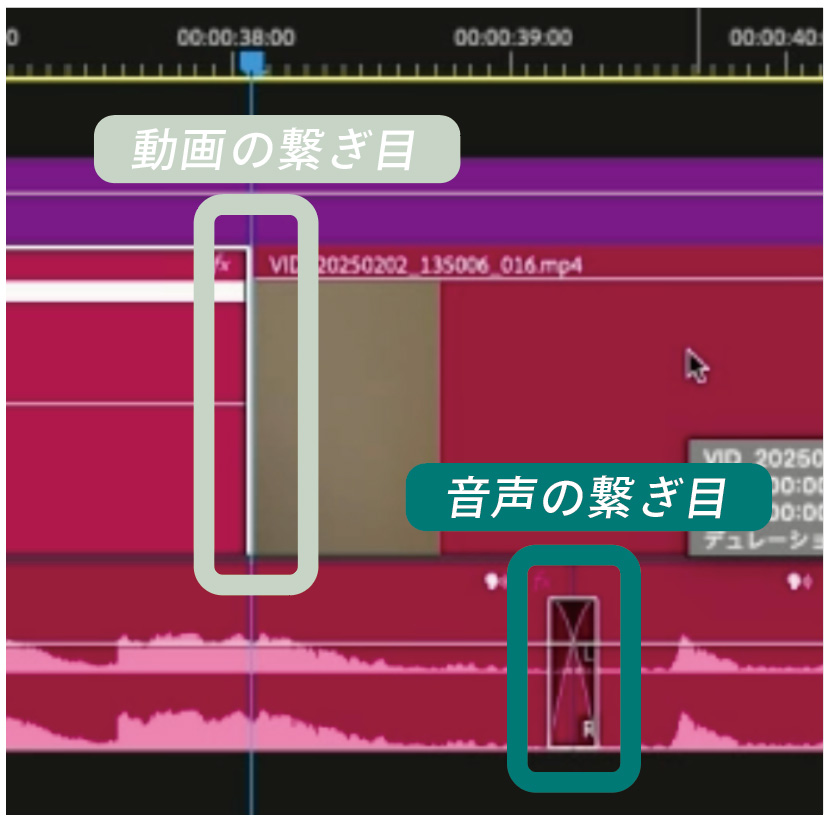

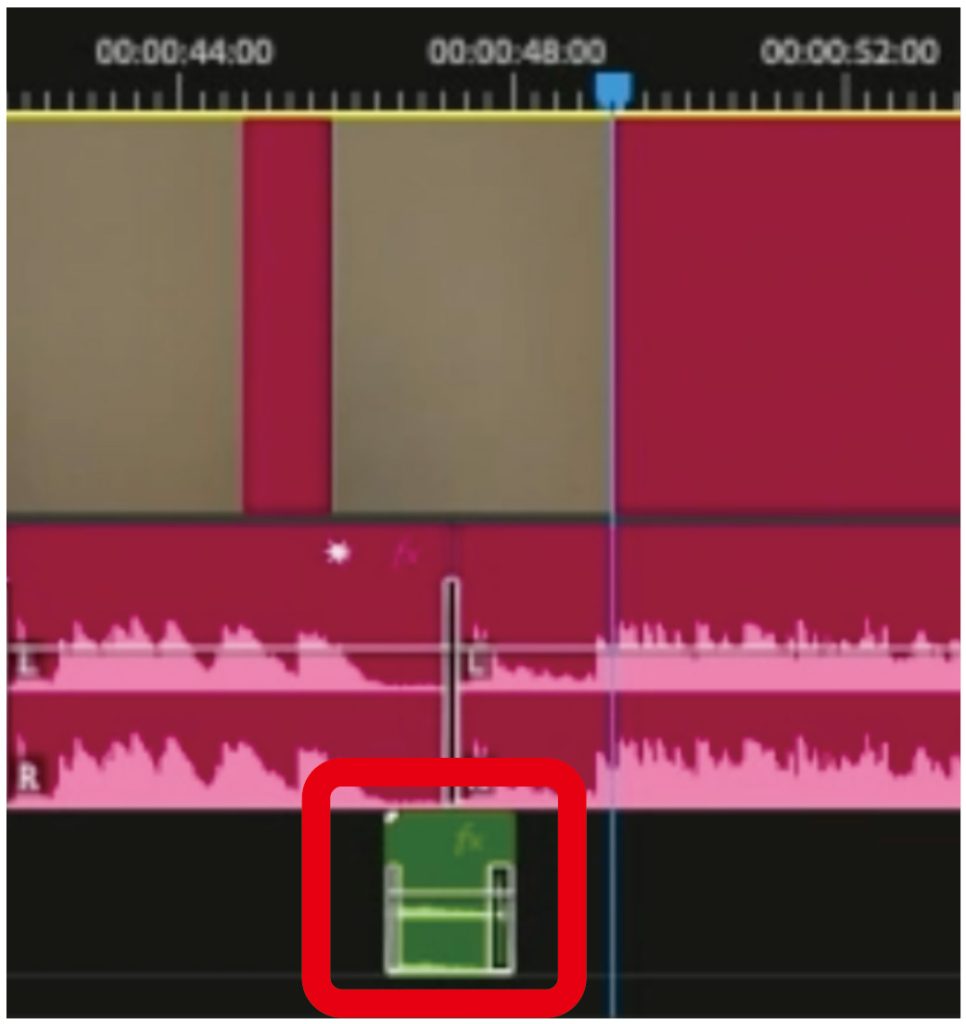

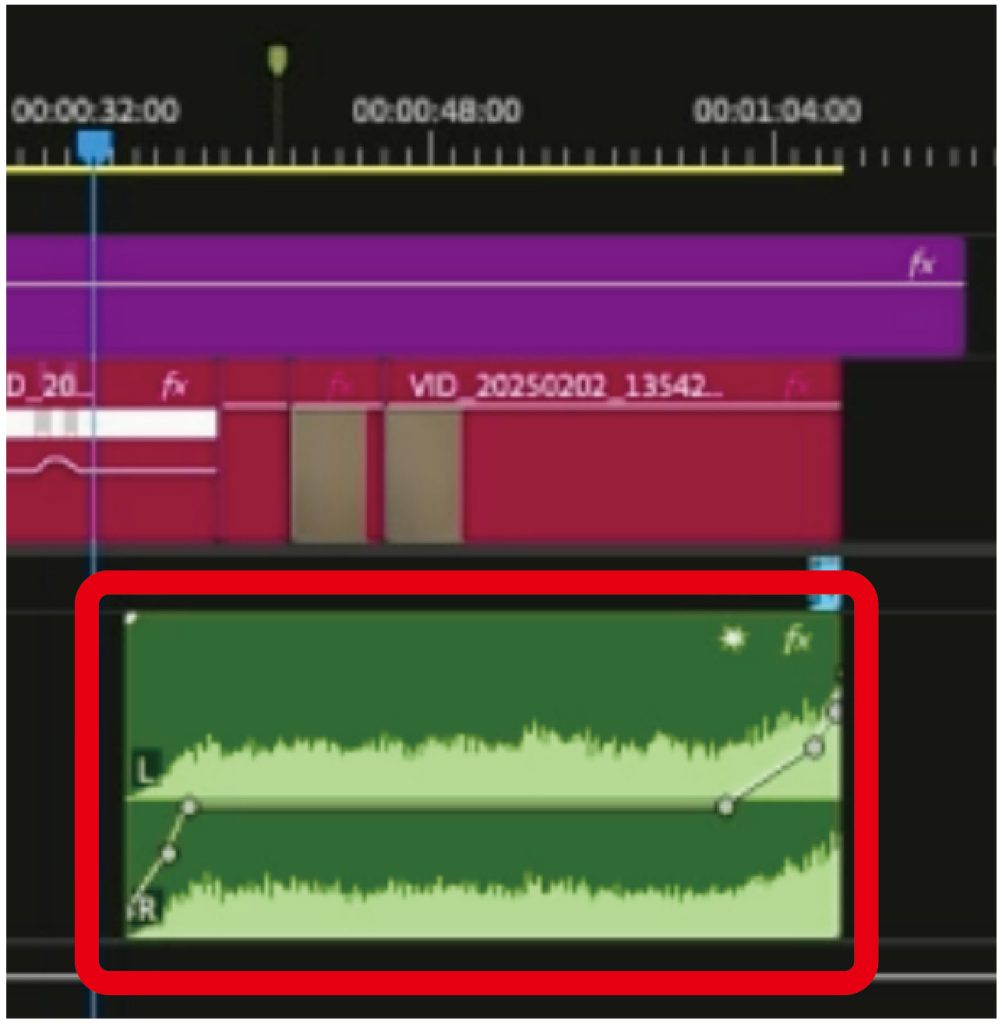

タイムライン

動画編集ソフト:アドビPremiere Pro/動画の長さ:1分7秒

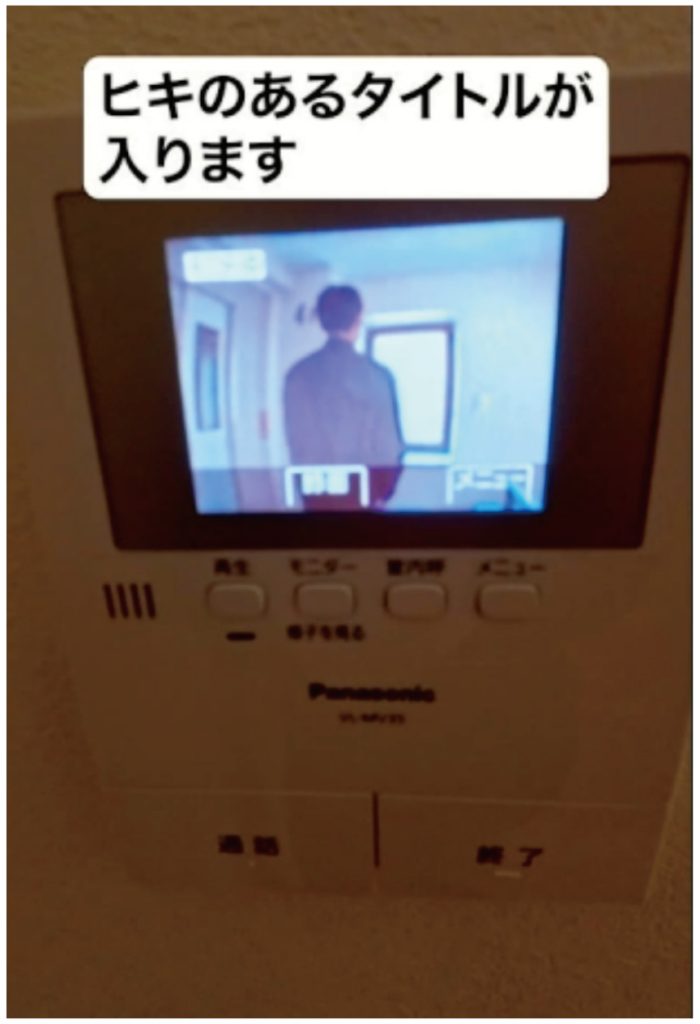

冒頭

冒頭には引きが必要なため、引きのあるデザインやタイトルを考えるところから始まる。テキストデザインはあえてTikTokによくあるようなテロップを使用することで生っぽさを演出。また、説明が長い部分などは容赦なく削っていき、本題から始まるような作りを意識している。

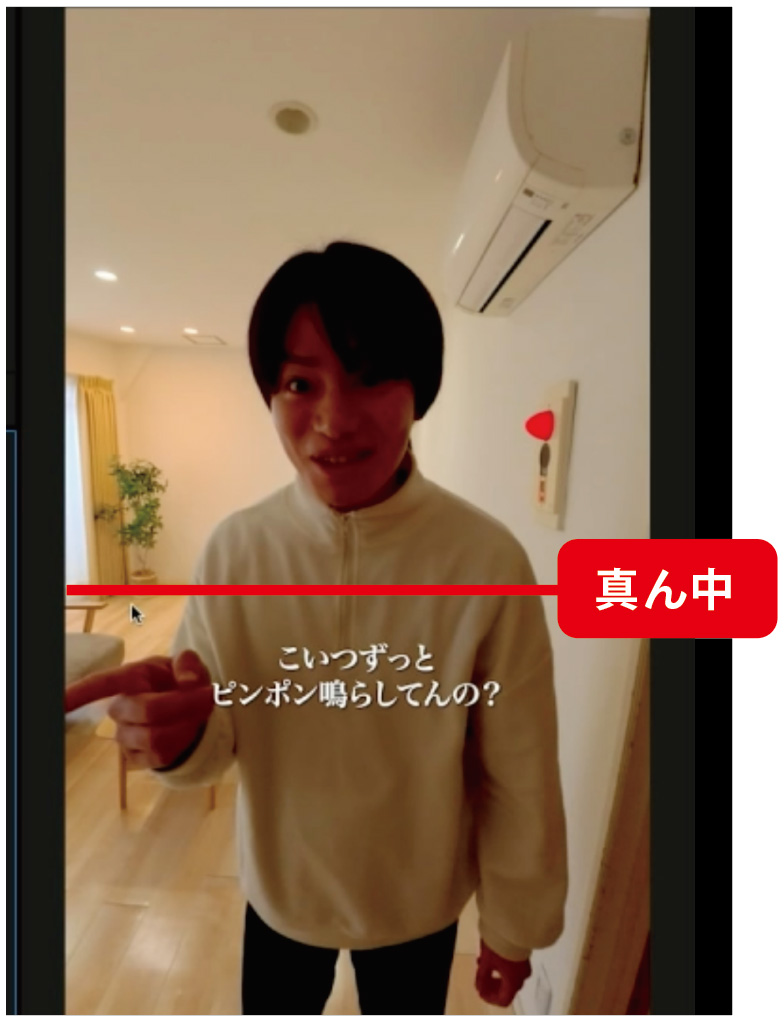

テロップ

テロップ位置は幽霊などに被らないよう、真ん中よりやや下に配置することが多い。

整音

カメラを素早くパンした際の風切音やグリップノイズなどが入ってしまうと作られた映像に感じてしまうため、他部分から音を持ってきて差し替えることで違和感のないようにノイズを消している。

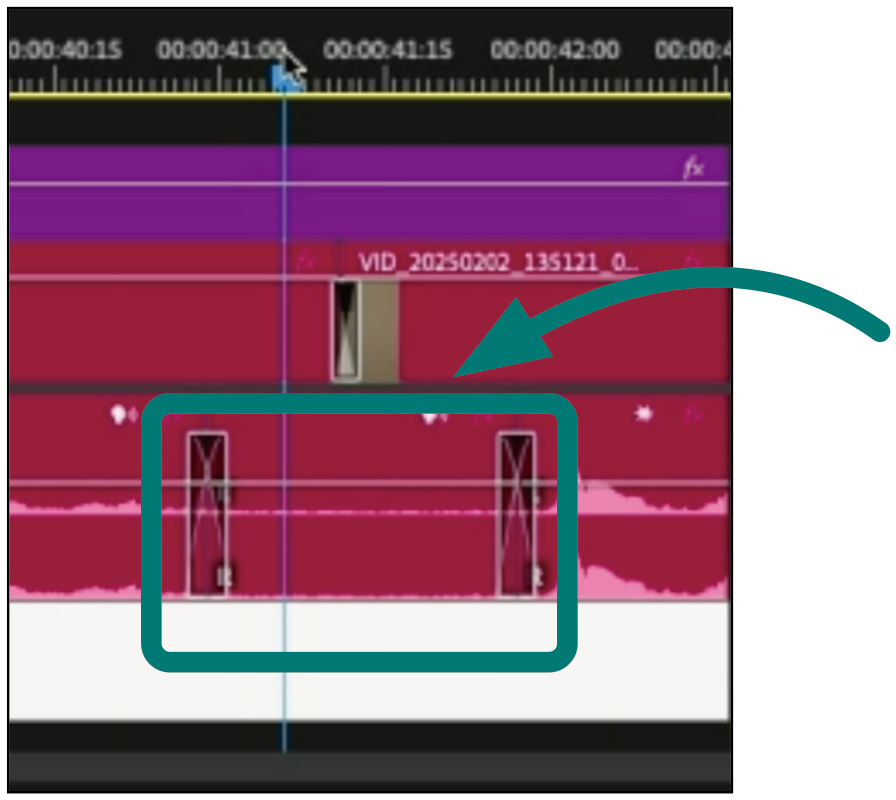

繋ぎ目

白壁のみが映る部分で編集点を作り、カットを繋いでいる。先にも説明した通り、ワンカットのように見せて実はカットを割っていることが多く、その繋ぎ目を編集で視聴者にはわからないようにしている。そうすることで、VFXを施した怪奇現象のような映像にも”本物感”で勝る映像になる可能性があるとのこと。

カット同士の間に音声を跨がせることで繋ぎ目がわからなくなるよう視聴者の意識を逸らしている。また、音の繋ぎ目にはクロスフェードをかけることで違和感を減らしている。

SE・BGM

ホラー味を増すために、ドアの閉まるSE音を追加している。

SEは流れていることに気づかないくらい馴染むものを使用する。BGMは基本的に使用しないが、お洒落な音楽を流した後に、あえてそれを破壊するオチなどで使用することも。「SEで重要なのはタイミングで、幽霊が見えた瞬間に音が鳴り始めるのは避けています。無音から始まり、怖い音が入ってきて、違和感を認識するという流れが1番怖い。何かが見えた瞬間に怖い音を当ててしまうと主人公と視聴者の感情の流れが乖離してしまうんですよね」と佐藤さん。

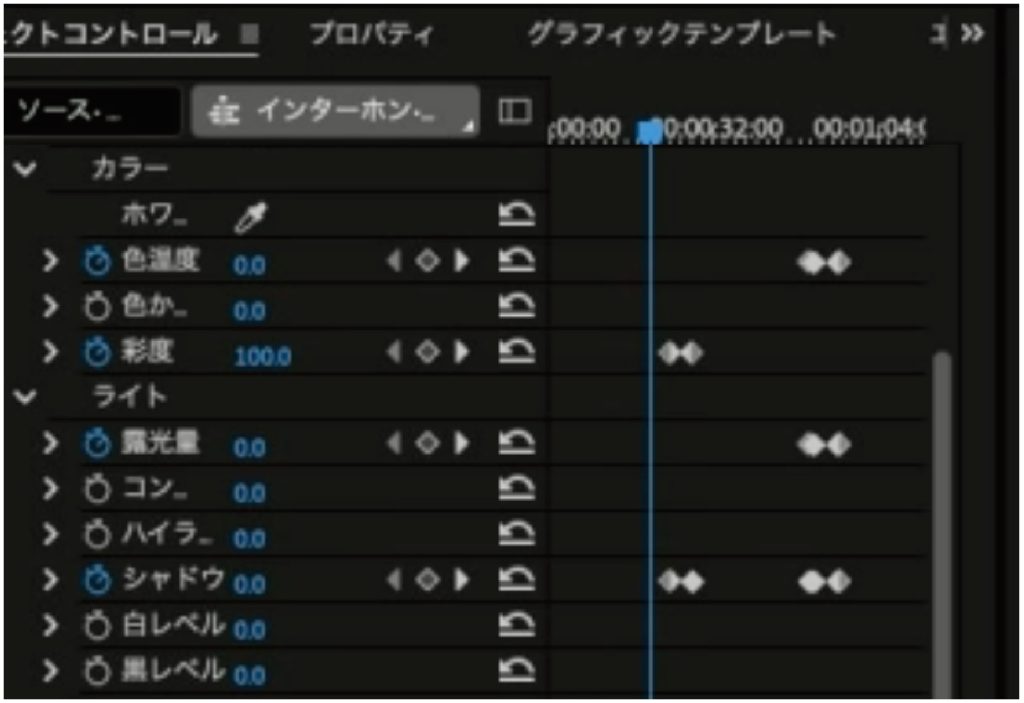

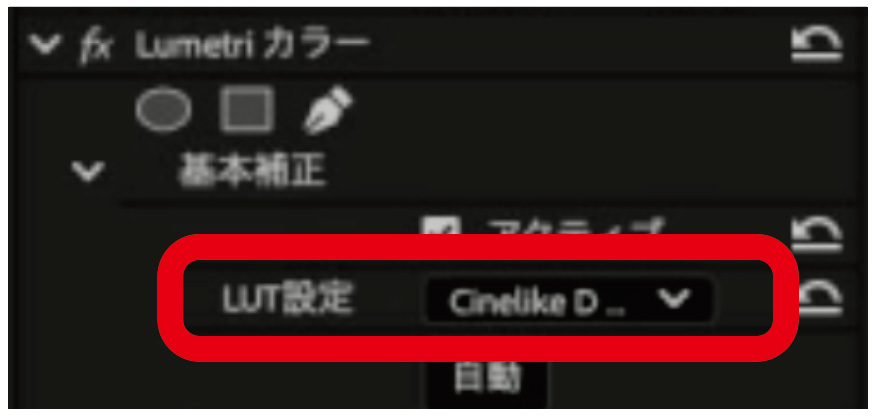

カラーグレーディング

映像が進むにつれ彩度が徐々に下がっていくように作られているため、冒頭は彩度100%から始まり、最後は60%程度まで下がっている。〝色のない世界のほうが怖いんじゃないか〟という佐藤さんの考えに基づいた色味になっている。

その他の編集ポイント

間延びしていると感じる部分は画だけを早送りし、その部分の音声を削って尺の帳尻を合わせている。

今後のコワゾーについて

大きな目標としてはJホラーを最前線で盛り上げ日本のブラムハウス・プロダクションズを目指す

秦 コワゾーとしては5年目に突入し、ありがたいことに映像や広告、出版などさまざまな領域でお声がけいただき、次の仕掛けも準備中です。メディアミックスも予定しており、近いうちコワゾーからお知らせできることもいくつかあるかと思います。また、コワゾーのマスコットキャラクターを作ったので、2025年以降はいろんな場所で活躍してくれるんじゃないかなと。大きな目標としてはJホラーを最前線で盛り上げていき、そして日本のブラムハウス・プロダクションズになりたいというのは宣言しておきます(笑)。

佐藤 現段階では言えないことも多いですが、「このホラーショート、もしかして…?」と思ったら大体コワゾーだと言えるくらいいろいろなショートドラマに関わっているので、そちらも楽しみにしていてください。そして現在、コワゾーでは一緒に怖くて面白いものを作ってくれるクリエイターを募集しています。ディレクターや俳優、作家等、ホラーやエンタメ、ケレンが好きな方、大歓迎です! ぜひ気軽に声をかけてもらえるとうれしいです。